肺がん

概略

マイクロ波治療は電極針を癌に刺し、2450MHzの電磁波を発生させ周辺の癌を約150℃前後の高温で焼却する方法です。原理は水の分子を振動させ熱を発生させる電子レンジと同じと理解していただければよろしいかと思います。

ラジオ波治療はやはり同様に電極針を癌に刺し460KHzの電磁波を発生させ、対極板に向かって通電させます。この電磁波が癌組織に衝突しジュール熱が生じ、約60~90℃の熱で癌細胞の壊死を引き起こさせる方法です。 どちらを選択するかは癌の大きさ、位置などにより決定します。

適応

- 手術不能な癌(ステージⅢB以上)を縮小させ延命を図るための姑息的治療

- ステージ0~ⅠAの早期癌でかつ転移が無い75歳以上の後期高齢者の根治治療

- 何らかの合併症のため縮小手術で終わり、局所再発が確実と病理検査で診断された患者の再発予防の追加治療

- 癌が多発している患者のコントロールのための治療

- この治療は原則的に肺野末梢に発生したものに限定

方法

現在は多くの場合、全身麻酔をかけ(痛みをとるのみならず、呼吸によるCT上の癌の位置の変動を無くすため)、CT室で行います。CTガイドデバイスを用い癌を正確に捉え確実に電極針を癌に刺します。CTで確認後電磁波を流し治療開始します。治療時間は麻酔時間も含め2~3時間で、一晩だけICUで厳重に術後管理をします。

合併症(2007.10.14現在)

気胸:自転車のパンクのように肺に穴が開きここから空気がもれ肺が押しつぶされますが、これはこの治療には必然的に伴うもので、70~80%に起こります。これに対してその場で、脱気をしてここから自己血を撒布して穴をふさぐ方法で治療し、その場で97%以上が治ります。35例のうち1例でトロッカー挿入という気胸の標準治療を行いました。

出血:癌病巣の近くにある血管が破綻して起きた例はありません。1例だけこの治療後10日目(退院し自宅で)に喀血し再入院した患者さんがいましたが保存的に輸液(点滴)で軽快しました。

肺嚢胞形成:肺に空洞が生じることです。肺気腫を合併し、ラジオ波治療を行った患者さんに多いようですがまだ2例の患者さんに発生しただけで断定的なことは言える段階ではありません。ここに膿が溜まらない限り治療は不要です。

利点

従来の治療より、低侵襲(体に負担が少ない)、廉価、癌細胞の組織型にかかわらず同じ効果が得られ(小細胞癌は除く)、治療日に入院し翌日からは安静が解除され、食事も摂れます。入院期間が7~10日と短期間で、術後の後遺症が殆どありません。

症例提示

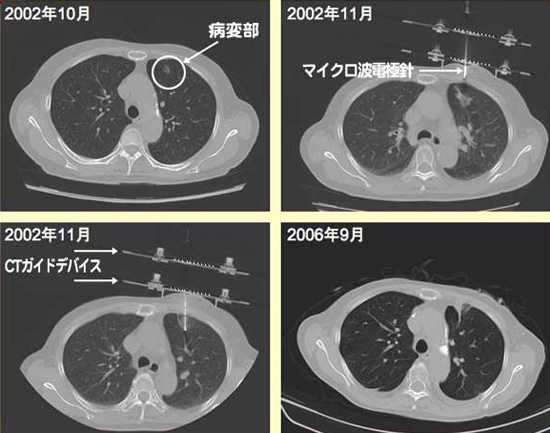

1例だけ症例を提示いたします。

85歳の女性で糖尿病、高血圧、心不全、リュウマチ、慢性腎不全を治療するために外来通院していました。2002年10月に偶然、左上葉に早期癌(野口分類のタイプBに相当 papillary adenocarcinoma)が発見され、11月にマイクロ波治療を行い、2006年9月の最終CTで再発なく現在も健在で通院中です。

費用

自由診療のため55万円(消費税込み)

費用の詳細は電磁波治療、血液検査、レントゲン検査、輸液、抗生剤(3日間使用)、麻酔、食事、室料などすべてが含まれます。

乳がん

概略

乳癌に対する手術的治療の近代史は、大胸筋や小胸筋といった胸の筋肉も取り、さらに肋骨の一部も切除して、鎖骨の下や腋窩のリンパ節と共に内胸動脈という胸骨の裏側にある動脈周囲のリンパ節を郭清するという「拡大乳房切除術」という術式で始まりました。その後、内胸動脈周囲のリンパ節郭清は行われなくなり、さらに、胸の筋肉も切除しない術式が一般的となりました。このような、「縮小手術」の流れは、さらに勢いを増し、現在では、早期乳癌に対し「乳房温存術」を中心とした様々な縮小手術が行われるようになっています。外科医は常に、この癌に対してこの手術は適切かという問題と向き合いながら、最良と信ずるに足る術式を選択しています。その中で、これくらいの小さな癌ならば、手術をせずに、もっと他の方法があるのではないかと思う事があるのもまた事実です。

そこで、近年、研究され始めたのが、「ラジオ波治療」です。癌細胞は熱に弱く、熱を利用して死滅させる事ができるという事は、以前より解かっていました。しかし、どのようにして癌に直接熱を加えるかが問題となっていました。これらの問題を一挙に解決したのが、ラジオ波やマイクロ波を利用した電磁波による治療と言えます。電磁波治療では、癌に対し直接針を刺し、その針から熱が生じるために、癌に対し直接的に有効な熱を加える事ができるのです。

現在、肝臓癌に対してのみ、電磁波治療が医療保険適応となっていますが、我々は肺癌と伴に乳癌に対しても、この新しい治療法に取り組む事と致しました。 (電磁波治療については、肺癌の自由診療についてのページもご参照下さい)

適応

以上の諸条件を満たした方には、基本的に全身麻酔下にラジオ波による治療を行います。

- 術後の化学療法(抗癌剤の内服)、ホルモン療法(ホルモン剤の内服)放射線療法に耐えうること。

- 全身麻酔に耐えうること。

- 患者本人の同意が得られていること。

以上の条件を満たし、さらに乳癌が以下の条件を満たす早期乳癌であることが必要です。

- 腫瘍の大きさが長径2cm以下であること。

- 腫瘍の数が1ヶ所のみであること。

- 乳管内進展(乳管に沿った癌の拡がり)が2cm以下であること。

方法

以上の諸条件を満たした方には、基本的に全身麻酔下にラジオ波による治療を行います。

ラジオ波治療における長所と短所は以下のようなものです。

長所

- 身体に対する浸襲が少ない。

- 創が小さく、乳房の変形を少なくできる可能性が高い。

短所

- 長期の予後(治療成績)が不明である。

- 医療保険適応外であるために費用がかかる。

乳癌に対するラジオ波治療は、最新の治療法でありますが、逆に未だ確立された治療法ではないために長期の治療成績が明確ではありません。乳癌では、特に長期の予後が重要ですが、他の手術的な治療との比較がなされるほどの統計的な成績の集積がなされていないのが実情であることは是非ご理解下さい。従って、美容的な要素等よりも現時点で確立された長期の治療成績を第一に考える場合は、本治療はお勧めしません。

合併症(2007.10.14現在)

ラジオ波治療における特徴的な合併症は以下のものが考えられます。

- 創部の熱傷

- しこりの残存

- 乳房の変形

創部の熱傷については、術前、術中、術後に局所を冷やす事により予防が可能ですが、それでもやけどが生じる場合があります。また、腫瘍を含めた乳腺組織を60度以上に熱する事により組織が硬くなり(蛋白変性)しこりとして残ります。時にはそれが乳房の変形を来たす場合もありますが、殆どは半年くらいの後には徐々に消失します。

その他の合併症としては、一般的なもので、出血、感染等の可能性もごく僅かではありますが存在します。また、現在の所、本院では全身麻酔で治療を行うことにしていますので、全身麻酔に付随する合併症についてもご理解下さい。

その他

前述のように、この治療法では長期の治療成績が確立していないため、本院ではいくらかでもその成績を上げるために、術後の放射線療法と化学療法、ホルモン療法を行なう事としています。これらの治療法は、温存術、切除術における補助療法として、その有効性が確かめられています。

費用

自由診療のため35万円(消費税込み)

費用の詳細は電磁波治療、血液検査、レントゲン検査、輸液、麻酔、食事、室料などすべてが含まれます。